アーカイブ Archives

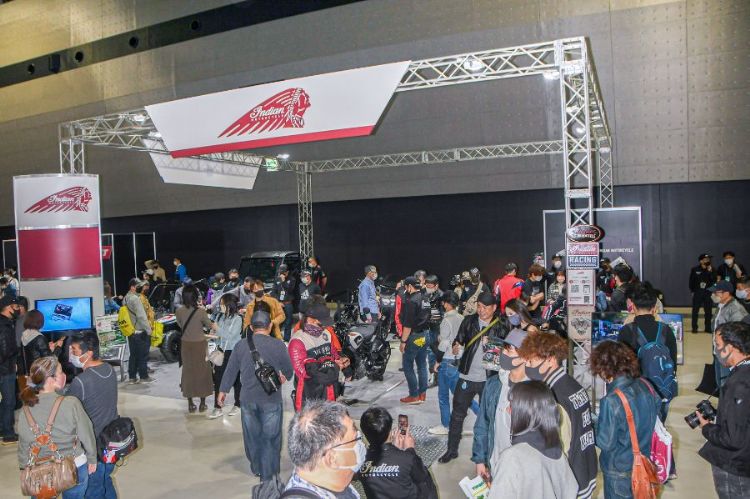

第3回名古屋モーターサイクルショー 2024年4月5日(金)〜7日(日)の3日間、開催しました。【開催終了】

多くの方に来場いただきありがとうございました。

※WEBサイト掲載の内容は第3回開催時のものです。

MOVIE

ショート ver.

ロング ver.

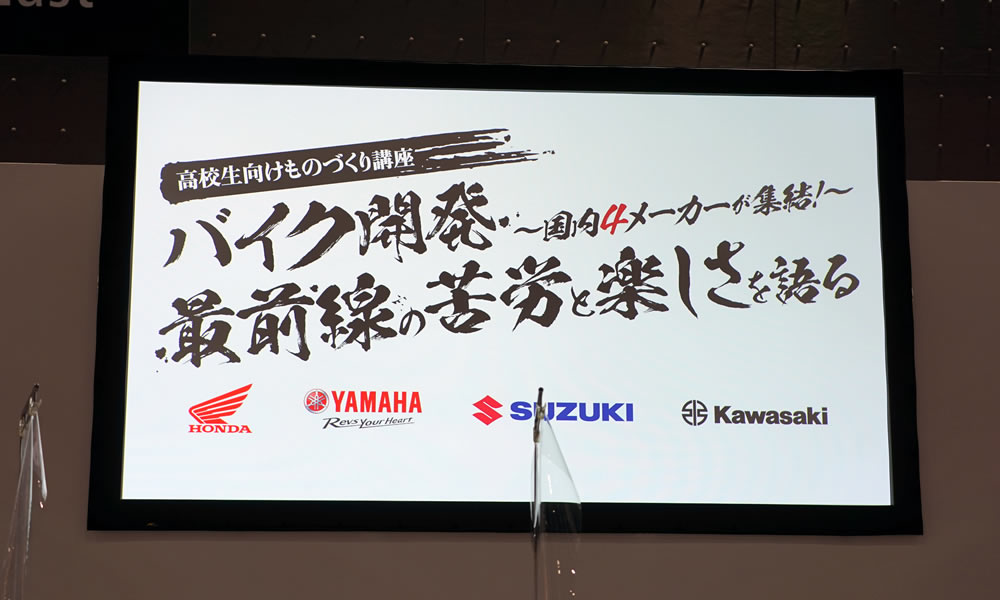

ものづくり講座 開催報告

開催日:2022年4月9日(土)10:30~12:00

会場:屋内展示会場 特設ステージ

登壇者:石川譲 氏/ 森秀市 氏/ 田中強 氏/ 真野芳文 氏

MC:荒戸 完(ZIP-FMナビゲーター)

第1回名古屋モーターサイクルショーで開催された、高校生向けものづくり講座。

国内4メーカーの開発者が楽しさ、苦労話を披露しました。後半には事前に募った高校生からの質問に回答。さらに次世代のバイク好きとなるであろう高校生へ、熱いメッセージを贈る場面も見られました。

<各登壇者のプロフィール紹介の後、ものづくり講座が開始された>

――開発者としての苦労、楽しさについて聞いていきたい。まず苦労した点を聞かせてください。

真野(カワサキ):苦労はいっぱいありますが、なかでもよく覚えているのはアメリカンタイプのバルカンでこだわった鼓動感ですね。振動と紙一重みたいなところがあり、スーパースポーツ系のバイクは振動のないことが良しとされますが、バルカンのようなクルーザー系はライダーにとって鼓動感がないとつまらない。だから鼓動感と思って残すと、ある人からそれは振動と言われてしまったり。人の感覚に頼る部分なので苦労しました。

田中(スズキ):私は2021年にフルモデルチェンジしたハヤブサです。まず、どんなハヤブサにするかというコンセプトに時間を掛けました。初代と2代目は世界最速をうたっていて、じゃあ、次のハヤブサも世界最速を狙うのか?と自問自答。最終的には従来エンジンを見直して、もともと持つバランスの良さを生かすことになりました。排ガス規制があるので、どうしても表面上のスペックは落ちていますが、中低速でその分、補っています。

森(ヤマハ):YZF-R1のフレーム設計で、当時トレンドだった柔らかくてしなやかな味付けと強度の確保、さらにブレーキングの感覚をより研ぎ澄ませることを目的にした改良が大変でした。私なりに仕上げたフレームは、強度がわずかに目標値に足りず、期限が迫る中で相談した上司が「そのフレームならいける」と腹をくくって、背中を押してくれたんですね。なんとか試行錯誤の末に、要求を満たしたフレームを完成させることができたんですけど、この微妙な意味合いの苦労、高校生に分かるかなぁ(笑)。

石川(ホンダ):CBR1000RR-Rファイヤーブレードを2020年、ゼロから刷新しました。エンジンもゼロから。最高のエンジンをと意気込みましたが、目標馬力になかなか達しません。環境対応もあります。何回もやり直してようやく目標馬力が出ると、次は耐久性です。何十時間もかけて行う耐久テストの最後の1時間は、開発チームのみんなが耳を澄まし、エンジンがまわる音を聞いています。耐久テストが上手くいくかどうか。最後の1時間は独特の緊張があります。

<時折、生徒へ質問し交流も行った>

――では、開発のやりがいや楽しさは?

森:お客様、ライダーから「いいよね」と直接言ってもらえると、やっぱりうれしい。ファンの集いで若い方が私のところに来て「プロモーション動画に出ていた人ですよね。あの動画を見てMT-10に憧れて、いつか大型免許を取って乗ってみたいと思いました」と目を輝かせていた表情は今でも鮮明に覚えています。

田中:お客様の声は、やりがいです。それに自分が開発に携わったバイクが走っているとこを見かけるだけでうれしいもの。「あの人、喜んでるかな、満足してるかな」と気になって、「このバイク、どうですか?」って、ライダーに聞きたいくらい(笑)。開発中は苦労も多いですが、やはり楽しい。ゲームと同じで、敵が強い方が盛り上がる。簡単にクリアできるゲームは盛り上がりません。

真野:まず企画段階で、どんなバイクをつくるか、設計者、売る人などチーム一丸でアイデアを出し合います。決まったら、いろんな過程を経て、試作車でのテスト走行があり、そこで初めて「まずは形になった!」という喜びがありますよね。

石川:小排気量から大排気量まで、バイクそれぞれの魅力をテストコースで確かめることができたり、新しい発見ができたりするのも開発のやりがいだと思います。また開発を通して携わった人たちとの絆がより深まって、実際にツーリング仲間になって、ツーリングの途中に開発時の思い出話をしたりするのも楽しいですね。

――ここからは高校生からの質問に答えていただきます。もし規制がなければ、どんなバイクにしたいですか?

真野:ミニ四駆みたいに、骨格からエンジンまで自分専用バイクを売りたいですね。

田中:めちゃくちゃ速いバイク。バイクは時速300kmまでという速度規制がありますが、なければつくりたい。バカみたいに速いやつ(笑)。「誰が乗るんだ」といって、誰も乗れない。そんなバイクがあっても面白い。

森:私はすごくシンプルで、何も付いていないようなバイクが面白そうだと思います。ウィンカーはないと困るが、保安部品も付けるならミニマムにして。マフラーも小さくていい。排気量はなるべくミニマムで400ccか500cc。カスタムしやすいし、値段を抑えられるメリットもあります。原点に返るのもいいですよ。

石川:2002年、モトGPのレギュレーションに合わせてCBR1000RR-RのV型5気筒エンジンを開発しました。当時は規制が甘い時代です。ですが2010年に市販販したCBR1000RR-Rは規制をクリアしつつ、2002年と同じ馬力を出せるバイクに仕上げました。規制があっても技術の進歩で乗り越えられるとも考えられます。

<真剣な眼差しで聴講する生徒>

――二輪車は将来、どうなりますか?

森:どうなるんですかね(笑)。二輪で走る乗り物は残るし、残さないといけない。バイクはエコな乗り物です。ひとりで移動するには環境に優しい。水素など、各社、言えないこともある。楽しいバイクは残し続けたい。

真野:二輪でまたがって乗る乗り物は不変。何で動くか、バッテリーなのか水素エンジンなのか燃料電池なのか。それぞれにメリット、デメリットがあります。ですが、技術は無限だと思います。バッテリー技術が進化して、バイクの楽しさが減るかもという意見もありますが、若い人、みんなの技術でブレークスルーできると信じています。

石川:バイクは操ることが楽しい。その部分はずっと変わらないと思います。

田中:カーボンニュートラルを目指すなかにあって、今のまま残るのは難しいかもしれませんが、またがって走る乗り物、それを残したい。EVだけじゃない、いろんなものを試して存続させたいです。

――最後に高校生に求めること、またはアドバイスを。

石川:私は高校生の頃、将来バイクをつくるんだという夢を持ちました。夢を叶えて、今は開発をしています。夢を持って、将来に向けてがんばってください。

森:免許を取って、ぜひ乗ってほしい。SNSなどを通して写真や動画で判断されることもありますが、やっぱり体感することが大事。バイクも乗って気付くことがある。ぜひ、バイクに限らず体感することを忘れないで欲しい。

田中:スキルは会社に入ってからでも身に付きます。ただ、知りたいという探求心、向上心がないと吸収力に差がつきます。バイク開発に携わりたい方は、そのためにもバイクが好き、覚えたい、良くしたいという気持ちが大切です。

真野:やりたいことを見つけて、とことん好きになってください。達成するための勉強、苦難は乗り超えられます。みなさん、がんばってください!

<生徒だけでなく多くの来場者が足を止め、興味深く耳を傾けていた>